『HEART TO HEART』で「自分の音」「自分の個性」を確立させたデヴィッド・サンボーンが『HIDEAWAY』(以下『ハイダウェイ』)では「メローなメロディーメーカーとしての自分」を確立させたと思っている。

『HEART TO HEART』で「自分の音」「自分の個性」を確立させたデヴィッド・サンボーンが『HIDEAWAY』(以下『ハイダウェイ』)では「メローなメロディーメーカーとしての自分」を確立させたと思っている。『HEART TO HEART』のデヴィッド・サンボーンは,ランディ・ブレッカーとマイケル・ブレッカーのブレッカー・ブラザーズとセットで組んで「技巧派」の領域で人気を得てきた。

しかし『ハイダウェイ』を聴くと,そんな「技巧派」としてのデヴィッド・サンボーンの面影はどこにも見当たらない。ファズトーンも数カ所で聴き取れるが,それはそこに必要な音だったから。つまりは必要がなければ「完全封印」。

バッキバキでキメキメ・テクニシャンとしてしてスタジオで活躍していた,従来のセッション中心のスタイルとは“決別”してみせている。

マイケル・ブレッカーが「STEPS」で,エレクトリック・ジャズの革新を試みた流れとは正反対の「メロディーを紡ぐ」スタイルへと変化してきている。

“サンボーン・キッズ”の間で『ハイダウェイ』=「重要作」と語られている理由がここにある。デヴィッド・サンボーンにとって『ハイダウェイ』での“第二の決別”。それがボーカル・ナンバーとの決別である。

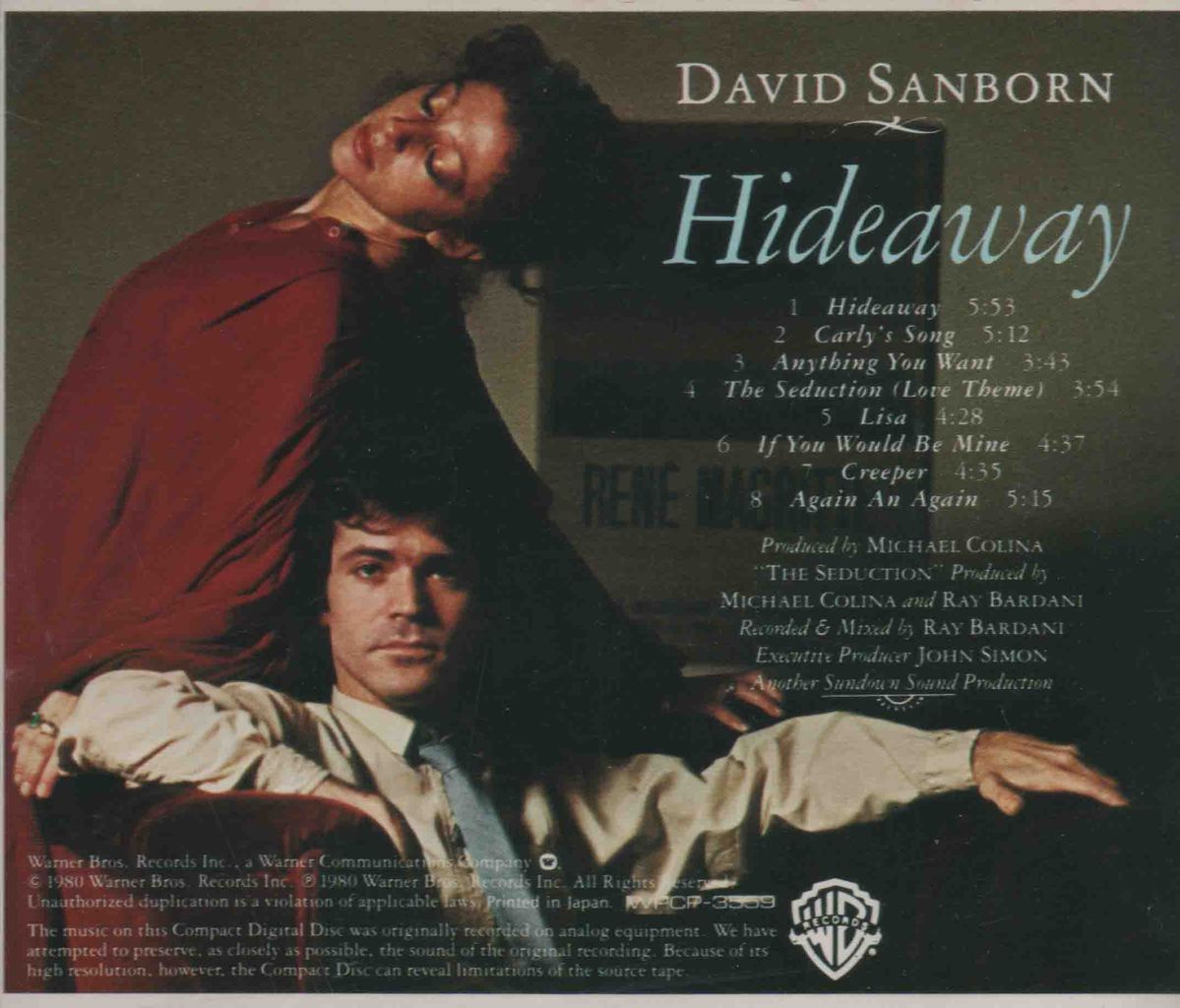

個人的に『ハイダウェイ』のハイライトは,ソフト&メローで感情の起伏が情感豊かに表現されている【CARLY’S SONG】【THE SEDUCTION(LOVE THEME)】【LISA】【IF YOU WOULD BE MINE】の4曲なのだが,一般的に名高いのは,ドゥービー・ブラザーズのボーカリスト=マイケル・マクドナルドと共作した【ANYTHING YOU WANT】と【AGAIN AN AGAIN】の方であろう。

『HEART TO HEART』で,様々な情感を多彩に醸し出した“泣きのサンボーン”が完成されていたのだから,今更,ボーカルなしでも不思議ではないのだが,管理人は『SANBORN』『PROMISE ME THE MOON』で,アルト・サックスと同等にフィーチャリングしてきた,得意とするボーカル・ナンバーを「封印」した事実に『ハイダウェイ』=「重要作」の意味を見る。

マイケル・マクドナルドのネーム・バリューで,POPSやR&B方面にまで,自分が得意とするボーカルに“絡みつく”アドリブを披露する“せっかくの機会”だったというのに…。

そう。『ハイダウェイ』以降,ボーカリストは“俺1人だ”と言うデヴィッド・サンボーンの「胸の内」が表現されている。

そう。『ハイダウェイ』以降,ボーカリストは“俺1人だ”と言うデヴィッド・サンボーンの「胸の内」が表現されている。『ハイダウェイ』以降,使われ始めたアルト・サックスの多重録音と深いエコー処理に“ボーカリスト”デヴィッド・サンボーンの「自己主張」が伝わってくる。

まっ,デヴィッド・サンボーンはその後,ボーカルと完全に縁が切れてしまったわけではないけれども『ハイダウェイ』の,以前以後,ではボーカルへの依存度が薄まっている。ボーカリストは2人も要らない。

デヴィッド・サンボーンが「メローなメロディーメーカーとしての自分」を確立させた『ハイダウェイ』。

アルト・サックスをボーカルに見立てた“サンボーン節”の言葉以上の説得力が素晴らしい。洗練された“サンボーン節”は他の誰とも“被らない”。

PS 記事本文の中で触れる必要性もないので書かなかったが,読み返して『ハイダウェイ』が「重要作」とされる“もう一つの理由”についても意見を述べなければないだろうっと。『ハイダウェイ』は「デヴィッド・サンボーン批評」を語る上で外せないマーカス・ミラーとの初共演盤。そうはいってもマーカス・ミラーが参加したのは『ハイダウェイ』の全8トラック中1トラックのみ。しかも全く目立っていない。にも関わらずマーカス・ミラーを次作【VOYEUR】で起用したデヴィッド・サンボーンに元セッションメンとしての「嗅覚」が感じられる。

01. Hideaway

02. Carly's Song

03. Anything You Want

04. The Seduction (Love Theme)

05. Lisa

06. If You Would Be Mine

07. Creeper

08. Again An Again

(ワーナー・ブラザーズ/WARNER BROTHERS 1980年発売/WPCP-3559)

(ライナーノーツ/青木誠)

(ライナーノーツ/青木誠)